【1000年企業インタビューvol.2】” 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ” 河本さんにインタビューしてきた!

もくじ

はじめに

みなさんこんにちは!京都学生広報部では現在、「これからの1000年を紡ぐ企業認定」に認定されている京都の企業を順次インタビューしています。

京都には、社会的価値を創造している企業がたくさんありますが、若者にその情報が広く届いていないのが現状です。

そこで、全国の中高生に向けた情報発信をしている「コトカレ」のサイトを介して京都企業の魅力を届けることが、この特集の目的です。

連続企画に関する詳細は下記のURLよりご確認ください。

今回はその企業の一つ、” 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 ” 様 について紹介します。

社会福祉法人 京都福祉サービス協会

社会福祉法人 京都福祉サービス協会 ( 以下京都福祉サービス協会 ) とは、現在、特別養護老人ホーム、デイサービス、訪問介護事業等100事業(指定事業所数)を超える介護サービスの運営や介護職員養成研修事業を行っています。全国でも有数の事業規模(介護事業所数では京都市最大規模)に発展し、障害のある方へのサービス提供や児童館の運営まで、幅広い福祉分野でサービスを展開されています。

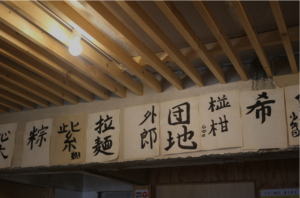

今回は、京都福祉サービス協会が事務局を担い実施している「団地を中心とした共生まちづくりプロジェクト」をメインに、代表の河本(こうもと)さんにインタビューしました。実際にプロジェクトで作られた西野山団地のコミュニティカフェにて、お話を伺いました。

西野山団地における共生社会

――この団地のプロジェクトはどのようにはじまったのですか。

河本さん:地域共生社会の実現を掲げた中期経営計画がきっかけで、法人内に「新しいことにチャレンジしていこう」という風土が生まれました。

その中で、「自分たちで一からやってみよう」という機運が高まっていた時に、市営住宅・空き住居活用といった都市的施策が最近進んでいるという情報を知りました。この取り組みに面白さを感じ、京都市の方に相談したのが始まりです。

――カフェをつくるというのはもともと決まっていたのですか。

河本さん:最初は高齢者住宅を団地の中でやってしまおう!くらいの大規模なことを考えていました。しかし、住民の意見を聞いていないということに気づき、自治会の人と知り合って話を聞く中で関係を築いていきました。居場所として常設の場所があったらよさそう、ということで、段階を踏んでカフェができた感じです。

――では、地域の憩いの場を作るというのが目的となり、今に至っている、ということですね。ここ(カフェ)に来る方は、住民の方が多いですか。

河本さん:来やすいのでそれはそうですね。でも面白いと思ったのは、第三者的な人が作っている場所みたいなところがあるので、団地の人だけじゃなくて、周辺に住む方も来られるようになりました。

――今後、この居場所がどうなっていったらいいと考えていますか。

河本さん:住民の暮らしの困ったことを一緒に解決するとか、カフェのごはんやおやつを配達するとか、色々アイデアを考えてくれる学生さんがいます。ネイルサロンをやりたいという地域の方もいたりして、色んな人のアイデアがでてきます。それぞれの人がやりたいことをできるように進化して、色んな人が思っていることが実現できる場になっていったらいいと思います。

――常に今が一番新しい状態で、どんどん進化していくということですね。いい居場所ですね。

自由でクリエイティブな福祉

――福祉といえば、大変だとか低賃金だとか、世間的にポジティブなイメージを持たれていないような気がします。その中で、どのように発信したいと考えておられますか。

河本さん:難しいですね。地域貢献だけをアピールしても、実際やる仕事は介護という狭い範囲の動きだったりする。でも、この仕事の根本は、一人の人のために何ができるかということであって、そのために身近な住居から広い環境まで整えることが必要なのかなと。そうやって考えると、狭い範囲だけで考えるのではなく、やり方によってはクリエイティブで割と自由な発想でできることもある。そういう面白い仕事だと言いたいですね。

ただ、受け入れる環境づくりがまだまだだなという感じはあります。日々のルーティンワークはこなさないといけないので。それが土台にあっての自由さ、みたいなものがあるので、それをうまく伝えられる言葉が見つかっていないのが現実かなと思います。

――しっかりとした土台があるからこそ、クリエイティブなことができていく。それが伝わったらいいですね。

――先ほどの団地の取り組みを含め、居場所づくりに関して印象に残ったことはありますか?

河本さん:人と人が出会ったら化学反応が起きるっていうのがめちゃくちゃ面白い、それにつきますね。楽しんで運営してくれる人や、そこに集まってきてくれる人同士が場を作ってくれるのを見ているのが楽しい。

接点がいっぱい生まれる場になるには、基本断らないというか、全部受け入れるというのが大前提にあるのかなと思っていて。そうするとうまいこといっている気がするんですよ。そういうのを理解してくれている人たちが集まることで面白い科学反応が起きるのかなと。

福祉における、人との向き合い方

――社会福祉法人京都福祉サービス協会の“らしさ”とは何だと思いますか。

河本さん:なんだろうなー。正直言うと、そこを探っている感じです。ですが、以前職員さん同士でセッションをやってもらったときに、印象に残っていることがあります。それは、職員のみなさんが、個の利用者さんのために仕事をすることを大事にしつつも、制度や法人のルールの間で悩んでいるということ。大きな法人だけど、一人一人がそういう風に思っているところがいいところなんじゃないかと思います。

――大きい組織に身を預けるだけじゃなく、一人一人が考えられる、というのがいいところなのですね。

――働く中で、福祉の知識だけじゃなくて、他の知識があったらもっといい支援ができた、という経験はありますか。

河本さん:そうですね。人を動かす動機づけを知ろうとするようなこと、そういう技法があればすごく楽なのにな、と思うことがあります。リハビリ職の人がそういう動機付けが上手だなと気づいて。例えば、ひざ掛けが欲しいと言われたら走って取りに行くのが福祉職なんですよ。支援してあげなきゃと思うから。でも、動線を考えて、こう行ったらとりやすいねと考えるのがリハビリ職なんです。入居者さんが自分で動こうという動機を作るのが上手だと思う。そういう感覚や知識があればもっといい支援ができるんじゃないかなと思います。

――逆に言えば、すごく難しいことは重要ではないということですよね。テキストだけの知識より、どうやったらうまく関われるのかを考えるのが必要ですね。色んな知識がないから福祉は無理だ、ではなくて、知識は人と関わる中で後からついてくると伝えたいですね。

河本さん:本当にそう。関わってもらうことが一番。そこにちょっとした知識と技法があればいいと思います。変に頭でっかちにならないほうがいいと思います。

――最後に、進路を考える学生に向けて何かアドバイスをいただけますか。

河本さん:他府県で実践の発表の機会があったとき、京都はまちづくりの意識が高いと言われることがあります。学生さんが多いというのが一つの要因かなとも思うんですけど、世代を超えて一緒に何かしようということが活発にあるんじゃないかと思う。そういう中にある福祉の業界は、地域の人とどう関わるかということを考えながら仕事をせざるをえない。ただ目の前の仕事をするだけじゃなくて、いろんな人と関わりを持ちながら働くことができるのが、京都にある事業や企業で働く面白さだと思います。

――色んな人と関りながら働きたいなら、(福祉の仕事)おすすめだよっていうことですかね。

おわりに

今回は「これからの1000年を紡ぐ企業認定」を受けた企業の中から、社会福祉法人京都福祉サービス協会について、代表の河本さんへのインタビューを中心に紹介しました。

「福祉」と聞くと、直接的な介護や支援といったイメージが強いかもしれません。しかし、今回紹介した西野山団地のコミュニティカフェのように、人々の暮らしを豊かにする自由でクリエイティブな活動も、これからの福祉に欠かせません。

日々の介護・支援業務という土台があるからこそ、こうした新しい取り組みが生まれていきます。皆さんも、福祉の可能性に注目してみませんか?

(京都府立大学 公共政策学部 遠藤彩花)