先輩直伝!大学生のテスト勉強法 理系編

京都は台風も去り、再び暑い日々が続いていますね。

熱中症にはくれぐれも気を付けましょう。

さて、前回は文系の先輩方の勉強法をご紹介しましたが、今回は理系の先輩方にお伺いしました!

理系と文系でどんな違いがあるのか、楽しみです。

もくじ

情報を一箇所にまとめる

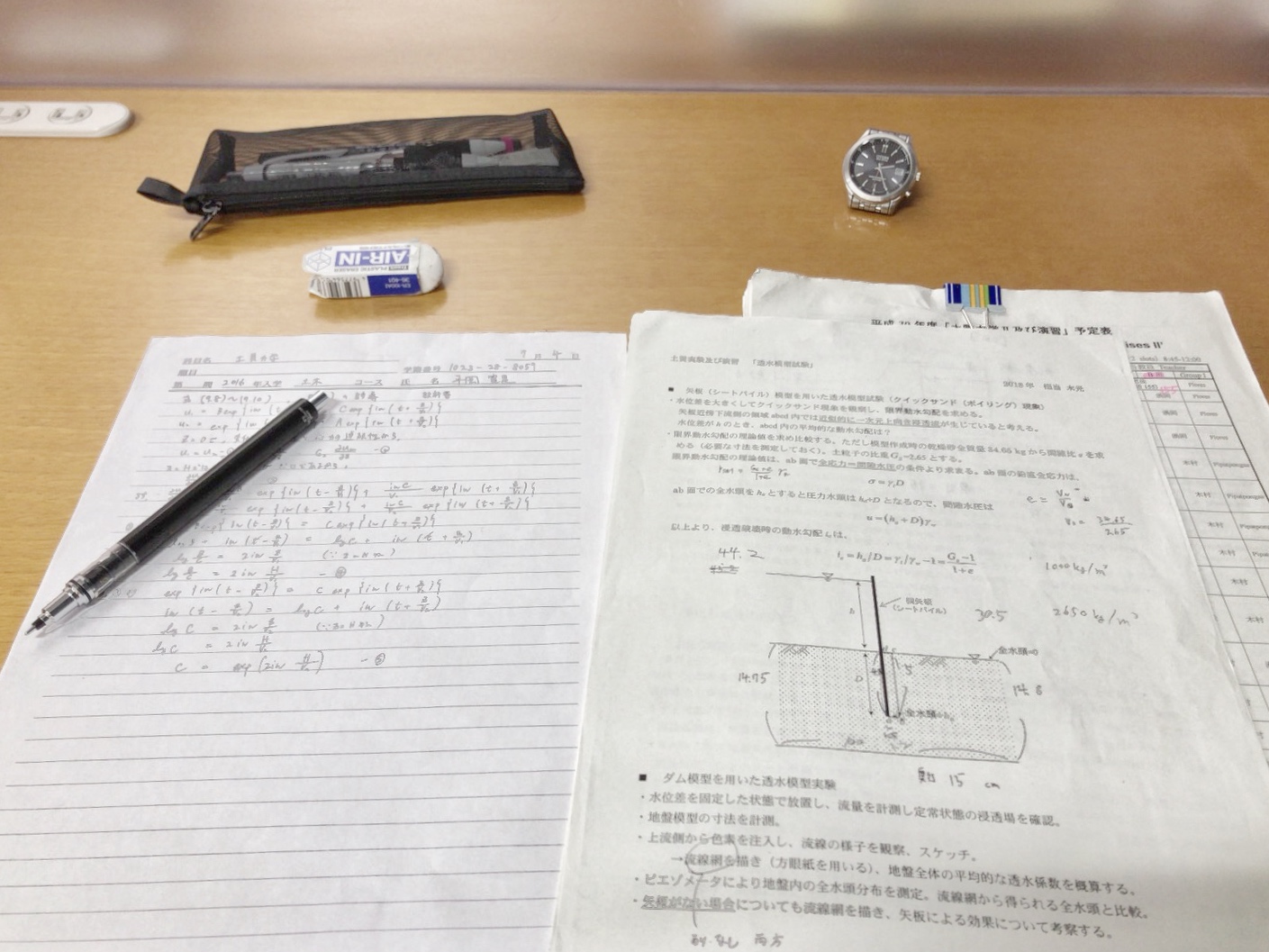

京都大学 工学部 地球工学科 3回生

科目

土質力学

(水理学や力学を応用して、土の性質や地盤内の応力などを扱う。)

勉強場所

大学の図書館です。

周りの学生たちが辛そうな顔で頑張っているので、僕もやらなきゃという気持ちになります。

勉強法

まず過去問を数年分見て、頻出問題をおさえます。

解法を覚えるために何回も解くのでプリントの裏紙などに書いて捨てます。

わからない部分はプリントを見たり、インターネットで調べたりしています。

だからテスト前はブックマークがとても多いです(笑)。

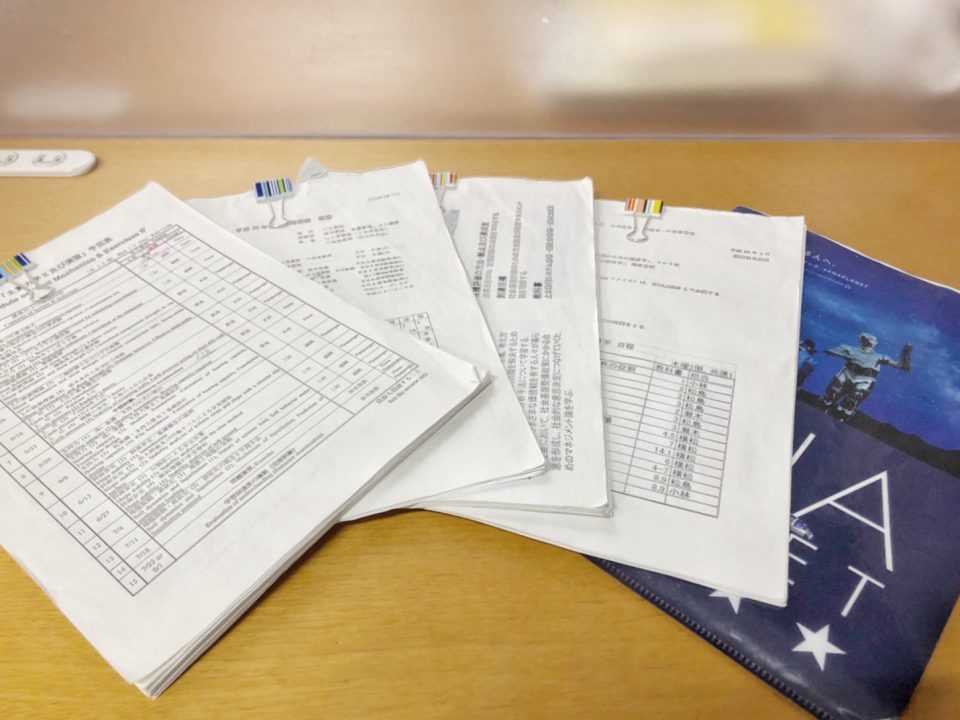

また、配られたプリントはファイルではなくクリップでとめています。

こうすると落とした時にプリントが散らばることがなく、見たいプリントを見つけやすいです。

枚数が少ない科目だとペラペラになってしまうので、その場合はファイルに入れています。

ノートをとるときも、A4のレポート用紙に書いてプリントと一緒にクリップでとめておくと、テスト勉強のときに楽に復習できます。

おすすめポイント

用紙に重要な公式をまとめておくと、テスト当日にテキストなどを持っていく必要がなく、身軽にテストに挑めます!

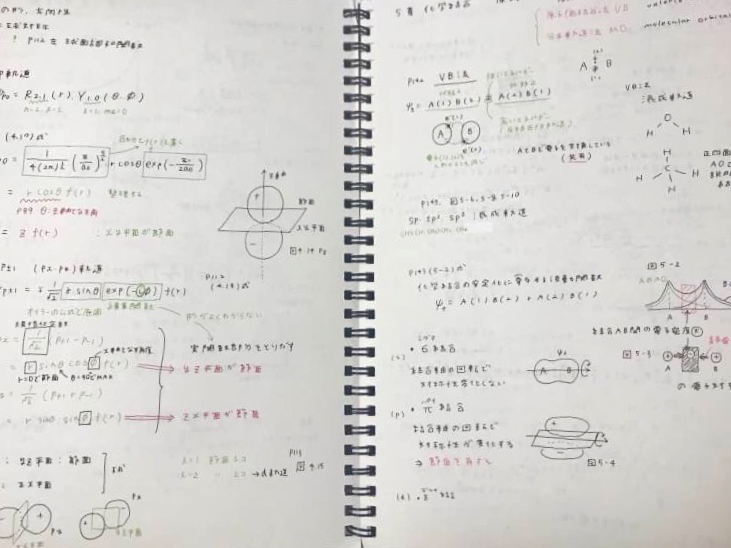

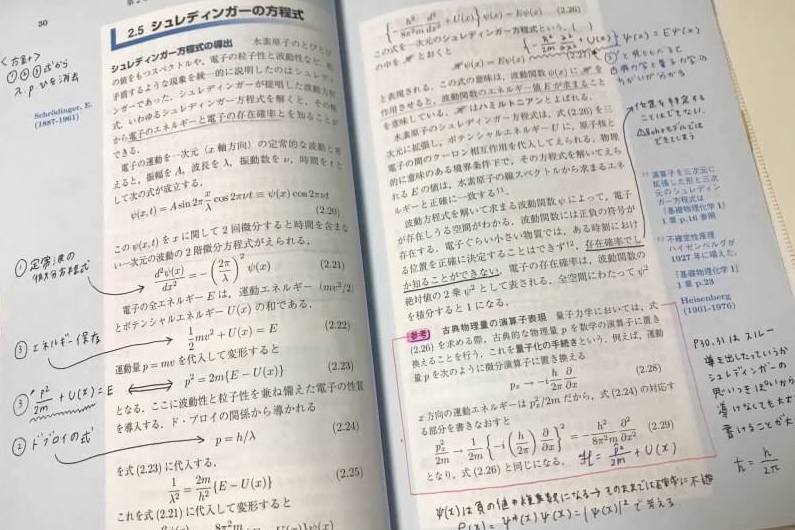

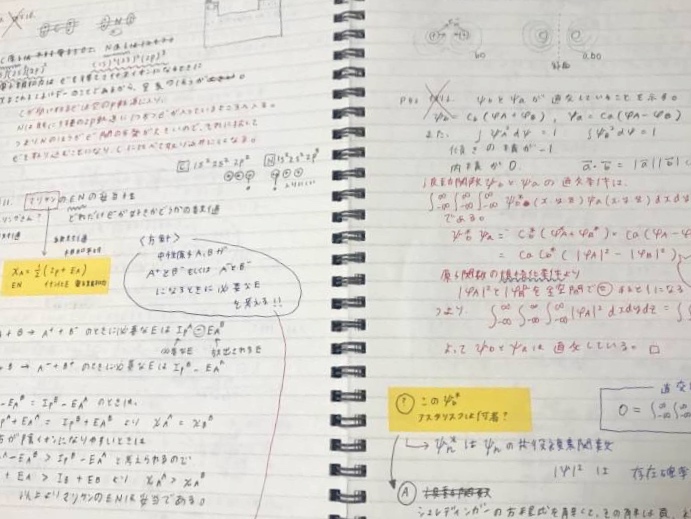

教科書とノートに知識を詰め込む

京都工芸繊維大学 工芸科学部 生体分子応用化学課程 2回生

科目

物理化学

(物理学的方法を利用して物質の構造などを研究する。)

勉強場所

家のリビングで勉強しています。

勉強法

まず授業ではノートにできるだけ多くの情報を残すようにしています。

先生が口頭で説明したことなども書いておくと復習の役に立ちます。

テスト前には、教科書や授業の流れをなぞるように何度も書いて覚えていきます。

綺麗にまとめるというよりは裏紙に書きなぐっています(笑)。

公式はただ覚えるのではなく、なぜその式になるのかといった導入について考えることが大切です。

疑問に思ったことはインターネットで検索し、どんどん教科書に書き込みます。

テスト勉強のためになにか特別にまとめ直すことはしませんが、授業で出た課題プリントや教科書の問題をしっかりこなすようにしています。

おすすめポイント

授業のノートは、好きな大きさで書けて無駄なく使える無地のものがおすすめです。

その分野を専門に勉強している先輩に教えてもらうのも良いです。

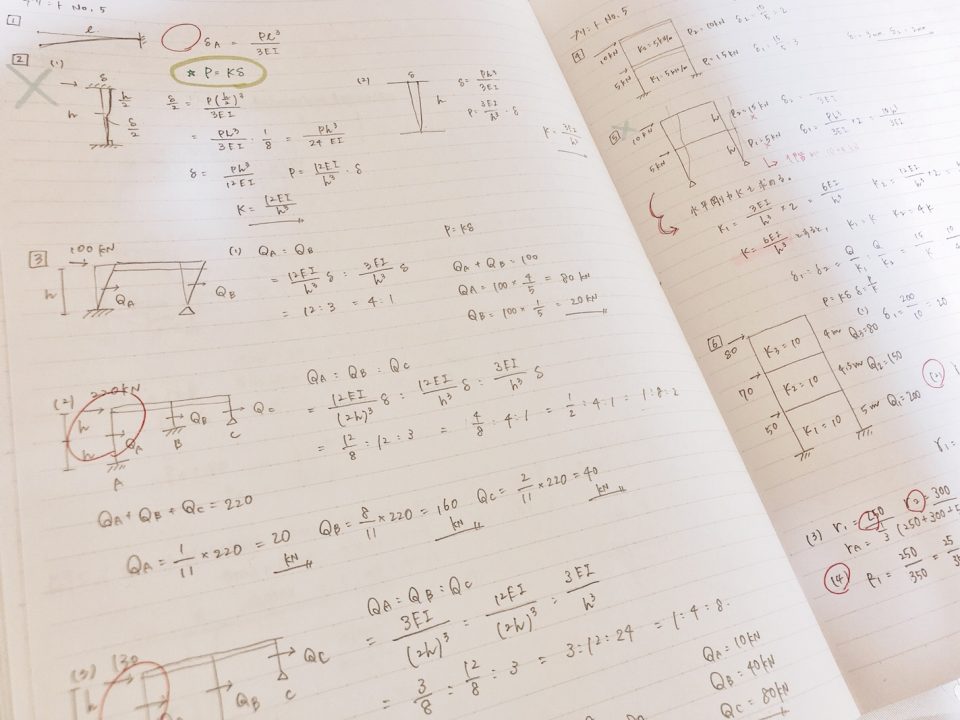

ひとつひとつの授業を大切に

京都女子大学 家政学部 生活造形学科 3回生

科目名

構造力学

(力学を応用して構造物を設計するにあたり必要な解析を研究する。)

勉強場所

家、学校の図書館など色々なところ。

最近は使われていない教室がお気に入りです。

勉強法

授業はできるだけ集中して、授業内で理解できるようにします。

問題を解くときは繰り返し解けるようにプリントには直接書き込まず、ノートに計算します。

解答が書かれている方のプリントにはわかりにくかったことや調べたことを書き込みます。

ひたすら繰り返しノートに計算をして勉強しています。

わからないところは教科書を見ながら解いたり、先生に質問したりします!

おすすめポイント

授業プリントはポケット式のファイルに順番に入れています。

取り出さなくても見やすくておすすめです!

暗記ではなく理屈を理解する

同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 2回生

科目

定量的データ分析

(人類の文化や社会を対象とし、様々な量的データから現象の本質を見抜く論理と方法を学ぶ。)

勉強場所

大学の図書館やラーニングコモンズなどで勉強しています。

勉強法

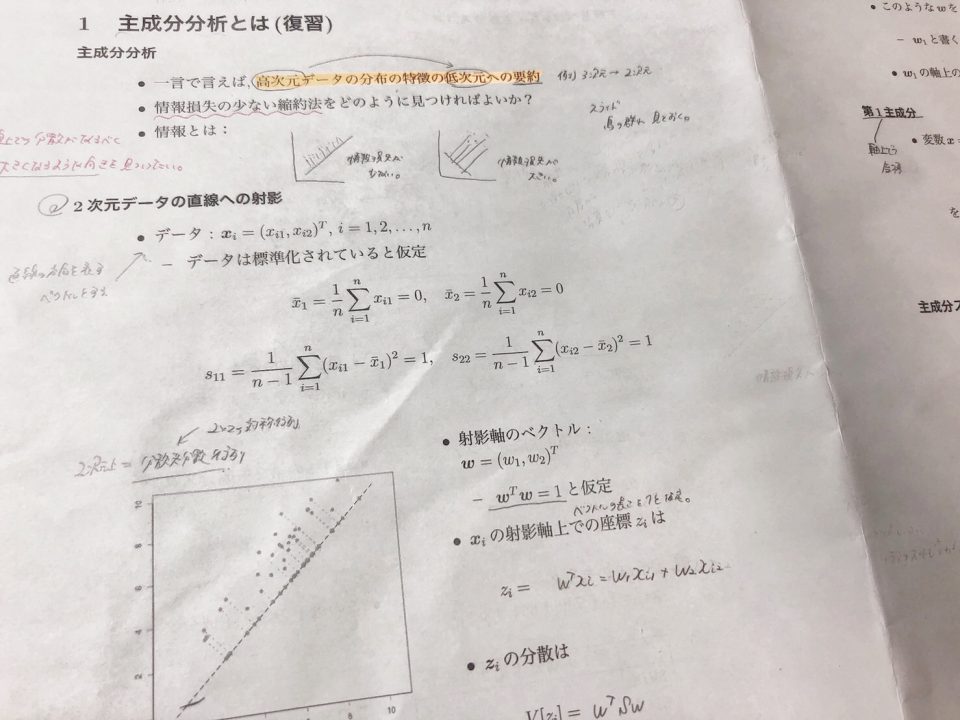

理系科目はとにかく先生の話を聞くことに集中しています。

家では板書代わりのプリントと講義のスライドを繰り返し見直し、複雑な計算は暗記でなく理屈が理解できるまで何度も解きなおします。

一夜漬けでは絶対に間に合わないので、なるべく早くから勉強を始めて、大学院の先輩に質問に行きます。

先生のわかりやすい解説などはプリントに書き込み、後から読み返しても理解できるように残しています。

おすすめポイント

付箋をよく使います。

覚えられないことを書いて貼っておけば、すぐに目について定着しやすくなるのでおすすめです。

まとめ

理系の大学生の勉強法はいかがでしたか?

私は理系科目が苦手で、理系の方に対してどの科目も難なくこなしてしまうイメージを持っていましたが、皆さんもしっかりと努力されていることを改めて知ることができました。

何もしなくても頭がいい人なんていないのだろうなぁと思います。

中でも最後の先輩の「暗記ではなく理屈を」という言葉が印象的でした。

これは文系科目にも通じる考え方ですし、私も大切にしようと思います。

なるほど~。これいいなぁ。と思いながら記事を作りましたが、大学のテストを知りたい中高生や、テストの勉強法を模索している大学生の役に立つと嬉しいです。

皆さん、一緒にテストを乗り切りましょう!

(京都女子大学 現代社会学部 米島小晴)